近日�����,在化學(xué)化工學(xué)院陳修棟教授團隊的精心指導(dǎo)下�,我校材料化學(xué)專業(yè)A2341班萬博濤同學(xué)以第一作者身份,在《Chemical Science》(化學(xué)科學(xué))上發(fā)表題為“Critical Issues and Optimization Strategies of Vanadium Dioxide-Based Cathodes Towards High-Performance Aqueous Zn-Ion Batteries”的綜述性學(xué)術(shù)論文�����。

這一標志性成果的取得�,得益于我校化學(xué)化工學(xué)院在本科生科研能力培養(yǎng)方面采取了一系列創(chuàng)新政策和實踐做法?���;瘜W(xué)化工學(xué)院黨政班子齊抓共管、凝練學(xué)科發(fā)展方向�����、優(yōu)化學(xué)科經(jīng)費使用辦法�。通過制度保障、資源支持�����、激勵機制和過程管理等措施����,學(xué)院構(gòu)建了全周期覆蓋的本科生科研培養(yǎng)體系���,旨在激發(fā)學(xué)生科研興趣����、提升創(chuàng)新能力���,并形成長效培養(yǎng)機制�����。核心目標是將科研訓(xùn)練融入本科教育�,培養(yǎng)兼具理論素養(yǎng)和實踐能力的創(chuàng)新型應(yīng)用人才,助力地方產(chǎn)業(yè)升級與教育高質(zhì)量發(fā)展�����。

據(jù)悉��,《Chemical Science》(化學(xué)科學(xué))是英國皇家化學(xué)學(xué)會(Royal Society of Chemistry, RSC)出版社旗下的化學(xué)領(lǐng)域的綜合性國際頂尖期刊之一��,為Nature Index收錄期刊�����,中科院JCR分區(qū)為Top一區(qū)�,影響因子為7.6。該期刊致力于報道專注于化學(xué)科學(xué)的突破性研究����,涵蓋有機化學(xué)、無機化學(xué)����、物理化學(xué)����、材料化學(xué)�����、化學(xué)生物學(xué)�、催化與合成方法學(xué)等方向,憑借嚴格的審稿標準���、快速的出版流程和廣泛的學(xué)科覆蓋���,成為化學(xué)領(lǐng)域科研人員的首選期刊之一。

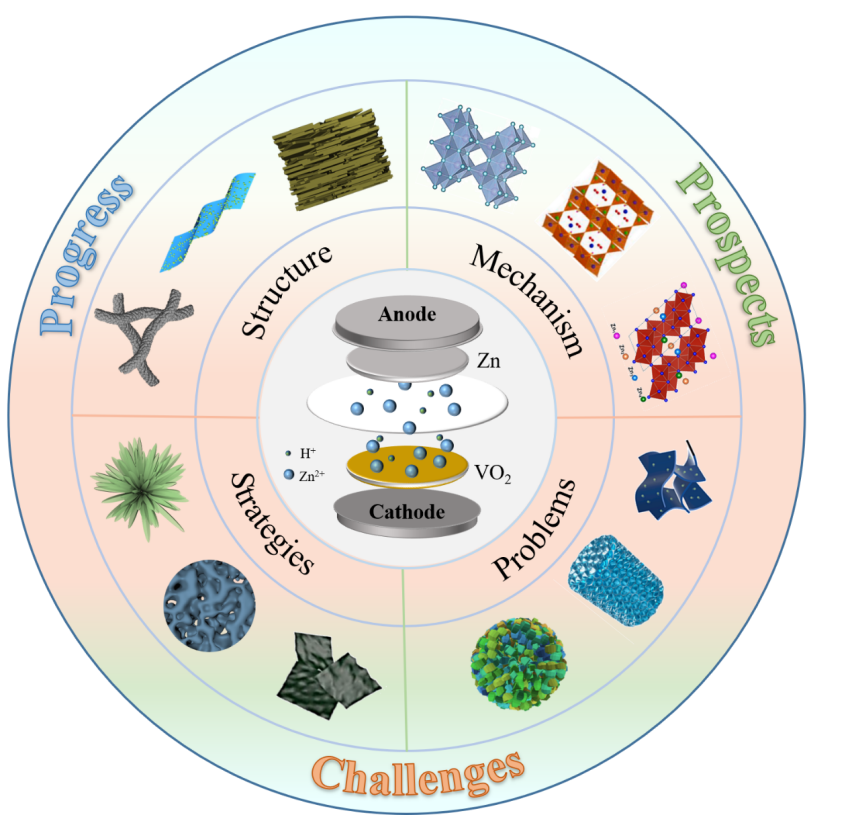

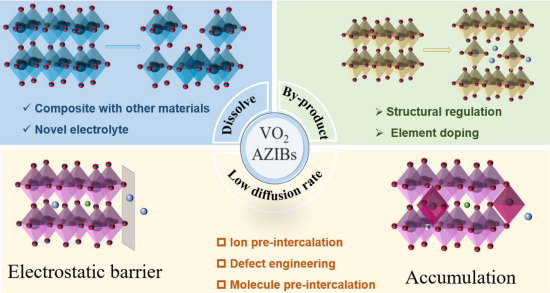

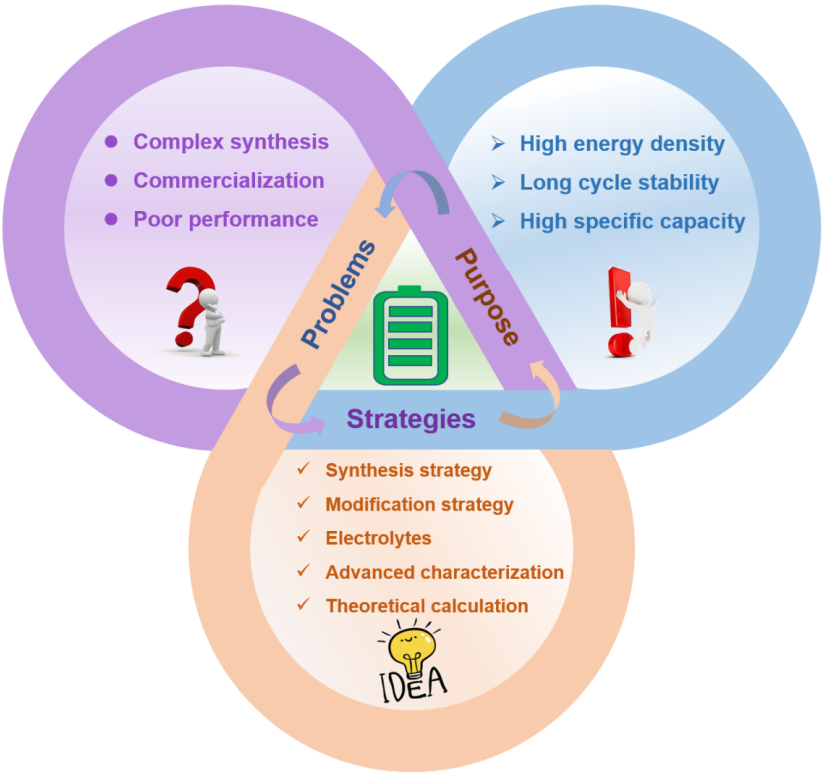

二氧化釩因其獨特的物理化學(xué)性質(zhì)����,作為鋅離子電池(AZIBs)的正極材料已被廣泛研究,并展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力����。盡管二氧化釩具有諸多優(yōu)勢���,但它也面臨著與其他金屬氧化物正極材料類似的挑戰(zhàn)�����,例如結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差����、循環(huán)性能下降以及活性位點的損失,這些因素共同限制了其在AZIB中的廣泛應(yīng)用�����。然而�,對其研究進展、挑戰(zhàn)和商業(yè)前景的全面系統(tǒng)分析仍然有限�。本文重點闡述了二氧化釩晶體結(jié)構(gòu)與鋅離子儲能性能之間的構(gòu)效關(guān)系,深入探討了其儲能機制�,并強調(diào)了其在能量轉(zhuǎn)換和存儲中的關(guān)鍵作用。

另外���,本文還重點介紹了幾種改性策略����,包括離子插層��、分子插層、復(fù)合材料和缺陷工程�����。離子插層可以穩(wěn)定正極結(jié)構(gòu)并改善其動力學(xué)�����,而分子插層可以提高整體導(dǎo)電性并進一步穩(wěn)定晶體結(jié)構(gòu)���。復(fù)合材料的使用有助于防止正極結(jié)構(gòu)的坍塌�����,從而提高導(dǎo)電性和電化學(xué)性能�。缺陷工程在增強二氧化釩基正極的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和電化學(xué)性能方面起著至關(guān)重要的作用����。通過引入或控制缺陷,可以改變材料的晶體結(jié)構(gòu)來改善其性能�。此外,元素摻雜可以通過調(diào)節(jié)能帶結(jié)構(gòu)和提高離子擴散速率來優(yōu)化電化學(xué)性能�,而這可以通過將外來元素摻入二氧化釩晶格來實現(xiàn)。二氧化釩作為AZIBs的正極材料�,需要從多個角度進行全面的研究和創(chuàng)新,才能實現(xiàn)商業(yè)化并進一步拓展其應(yīng)用潛力���。本文還系統(tǒng)的介紹了未來需要探索的關(guān)鍵領(lǐng)域�,包括合成方法的創(chuàng)新�、優(yōu)化策略的改進、電解質(zhì)的改進以及先進表征技術(shù)的開發(fā)����。

九江學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院材料化學(xué)專業(yè)A2341班萬博濤和北京化工大學(xué)聯(lián)培研究生王亞江為該論文共同第一作者,陳修棟教授為該論文通訊作者���。九江學(xué)院為第一通訊單位��;溫州大學(xué)高云博士���、張杭博士和肖遙教授為共同通訊作者。本工作得到了國家自然科學(xué)基金項目和江西省“雙千計劃”等項目的支持��。

(原文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/sc/d5sc01889g)

責(zé)編:李金玲 羅雨佳 審核:黃華南 曹小華 汪浩